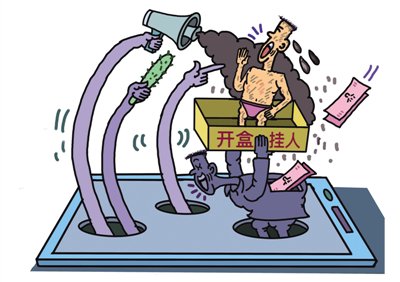

通過非法方式,獲取他人個人隱私信息,在網絡上公開發布,對他人造成攻擊和傷害,這就是“開盒掛人”。近年來,“開盒掛人”正成為一種新型網絡暴力。被“開盒”人往往會遭遇網民的侮辱謾罵、造謠詆毀,甚至在現實生活中也會遭到陌生人輪番“轟炸”。

開盒掛人的可怕之處,遠不止于信息泄露,更在于其背后盤根錯節的黑灰供需鏈。需求端,是部分網民被情緒裹挾的惡意:有人為泄私憤,有人為博眼球,將開盒掛人當作“伸張正義”的工具,主動尋找能獲取隱私的渠道;供給端,是黑灰產從業者的利欲熏心:他們通過非法手段,批量收集手機號、住址、消費記錄等個人信息,在網絡群里明碼標價,從幾十元一份的基礎信息,到上百元的“精準套餐”,形成完整的隱私販賣產業鏈。更令人憂心的是,部分平臺的監管漏洞成了“幫兇”,論壇里的開盒帖子、社交群的煽動言論遲遲不被清理,甚至有人利用算法推薦,將受害者信息推給更多有攻擊傾向的網民,讓暴力雪球越滾越大。

這種惡行早已觸碰法律紅線。個人信息保護法明確規定,任何組織、個人不得非法收集、使用、加工、傳輸他人個人信息,不得非法買賣、提供或者公開他人個人信息。治安管理處罰法也對侵犯他人隱私、尋釁滋事的行為設定了拘留、罰款等處罰;情節嚴重者,更可能觸犯刑法中的侵犯公民個人信息罪、尋釁滋事罪。此前,某地警方就破獲一起開盒掛人案件,抓獲信息販子、網暴組織者多人,查扣非法獲取的個人信息數萬條,正是對這類行為的有力震懾。但現實中,黑灰產鏈條隱蔽性強、跨地域廣,部分案件存在取證難、追責難的問題,導致一些網暴者和信息販子心存僥幸,繼續游走在法律邊緣。

開盒掛人帶來的傷害,遠比想象中更深遠。受害者不僅要承受線上的侮辱謾罵、造謠詆毀,還要面對現實中的生活騷擾,有人被迫搬家換工作,有人患上嚴重的心理疾病,甚至有青少年因不堪網暴選擇結束生命。更嚴重的是,這種行為會助長網絡戾氣,讓“以暴制暴”的錯誤觀念蔓延,原本用于交流溝通的網絡空間,漸漸變成充滿敵意的“角斗場”,最終損害的是全體網民的數字安全感。

斬斷開盒掛人的黑灰鏈條,不能只靠單次的案件查處,更需要構建多維度的治理體系。其一,法律層面要“利劍高懸”,加大對黑灰產全鏈條的打擊力度,不僅要嚴懲直接實施開盒掛人的網暴者,更要深挖背后的信息販子、數據中間商,從源頭摧毀隱私販賣網絡;同時完善證據固定、跨區域協作機制,讓違法者無處遁形。其二,平臺層面要“守土有責”,落實主體責任。建立個人信息AI識別系統,對疑似開盒的內容實施秒級攔截、溯源追蹤;加強對暗網鏈接、隱私交易群的監測,及時向監管部門報送線索;對煽動網暴、傳播隱私的賬號,堅決實施永久封禁,絕不姑息。其三,技術層面要“筑牢屏障”,提升個人信息保護能力。推動企業加強數據安全防護,防止內部泄露和外部攻擊;推廣隱私保護技術,讓網民在網絡活動中能更好地隱藏個人信息,減少被開盒的風險。其四,社會層面要“凝聚共識”,引導公眾理性上網。通過普法短視頻、公益廣告等形式,讓大家明白開盒掛人不是正義,而是違法犯罪;鼓勵網民遇到爭議時保持冷靜,不參與、不傳播網暴行為,同時開通網暴舉報綠色通道,對有效舉報給予獎勵,讓每個人都成為網絡文明的守護者。

網絡空間不是法外之地,更不該是暴力滋生的溫床。每一份個人信息都應被尊重,每一位網民都有權在安全的環境中交流。唯有斬斷開盒掛人背后的黑灰鏈條,讓網暴者付出代價,讓黑灰產無利可圖,才能守護好每個人的數字安全,讓網絡空間回歸本該有的理性、善意與溫暖,真正成為大家共建共享的清朗家園。

來源:紅網

掃一掃分享本頁

掃一掃分享本頁