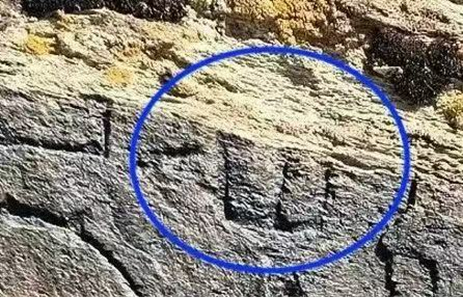

“昆侖石刻”(9月15日國家文物局定名為“尕日塘秦刻石”)自報道以來,其保護研究一直備受社會關注。日前,從青海省文物考古研究院獲悉,有關這塊刻石考古工作邁入新階段,將在系統性保護、多學科研究和創新性展示三個方面同步推進。

鑒于“秦刻石”的重大歷史文化與現實價值,國家文物局指導青海省文物行政部門,將刻石核定公布為縣級文物保護單位,劃定保護范圍和建設控制地帶,視同全國重點文物保護單位進行保護管理,并將在第九批全國重點文物保護單位申報遴選中予以重點關注。

在原址保護方面,《青海黃河源發現秦始皇遣使“采藥昆侖”石刻:實證古代“昆侖”的地理位置》6月8日在光明日報刊發后,國家文物局高度關注刻石本體保護,要求青海加強刻石現場保護措施。青海當地迅速行動,不僅設置了防護圍欄和電子監控系統,還派遣專人進行現場駐守,克服刻石所在地低溫缺氧、無水無電、無通信信號等條件限制,實現對刻石的24小時守護。

“前期考古調查成果顯示,刻石鄰近與周邊區域文物遺存面貌仍不夠清晰,在刻石及周邊地區開展深度考古工作,對今后系統性開展保護、闡釋與利用工作,具有重要意義。”青海省文物考古研究院院長王進先介紹,下一步考古工作將在刻石及相關區域的文物考古研究與闡釋工作方面下功夫,為該區域后續文物及文化遺產保護利用奠定科學基礎。

目前,青海省文物考古研究院聯合國家文物局考古研究中心、中國社會科學院考古研究所青藏工作隊、中國文化遺產研究院、北京大學考古文博學院,共同申報“青海省環扎陵湖、鄂陵湖2026—2028年專項考古項目”,計劃三個年度開展高密度與區域系統考古調查,并在此基礎上開展多學科綜合的考古學研究,進一步摸清各個時期考古遺存的分布與保存狀況,著力構建該區域史前至歷史時期的考古學文化譜系,為探討刻石歷史背景提供更多考古實證。

“我們將加強多學科合作,協調專業單位組建聯合團隊,深入開展考古學與歷史學、文獻學、文字學、環境學、地質學等相關學科合作研究,進一步了解環湖區域的環境演變、人地關系、資源與生業等方面情況,多維度闡釋秦漢時期疆域治理與探索開發青藏高原的歷史進程。”王進先表示。

刻石地處三江源國家公園核心保護區,生態地位極端重要,如何平衡生態保護與文物研究保護亦是大眾關注的問題。對此,王進先明確表示,所有的保護利用工程都必須以生態優先為前提,嚴守生態紅線,當前青海正與相關部門協同探索數字化展示的可行性。“我們希望通過數字技術,在原真再現刻石現場環境的同時,最大限度減少人為干擾,讓公眾足不出戶便能沉浸式體驗黃河源頭的歷史文化氛圍。”王進先說。

來源:光明網

掃一掃分享本頁

掃一掃分享本頁